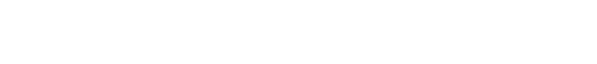

近日,海外教育学院直属党支部与镇江市丹徒区司法局、水台村村民委员联合举办了“‘我眼中的镇江’法治乡村行”活动。来自十余个国家的近20名留学生随同海教院直属党支部走进水台村,这群肤色各异的青年通过实地探访、互动体验和专题座谈,深入了解中国乡村振兴战略下的乡村法治建设成果,沉浸式体验中国乡村传统文化与现代化法治融合的中国式乡村现代化的独特魅力。

沉浸式体验:法治元素融入乡村肌理

师生们首先参观了水台村的党群服务中心,共同领略水台村在乡村振兴背景下“农业+文旅+法治”融合发展的新面貌。村委会工作人员系统介绍了水台村通过“村庄建设、产业发展、特色田园、乡风文明”等系列建设行动,走出了一条“环境建设、文化建设、道德建设、产业建设”协调发展的乡村治理与振兴之路,先后获评“江苏省美丽乡村示范村”“全国文明村”等荣誉称号。来自加纳的李蝶不断调整相机角度,希望记录下水台村印象并与家人分享。“十年来,水台村的变化真大!”他感慨道。

跨文化对话:以诗为桥,法治也浪漫

在村委会工作人员的带领下,海教院师生们走进水台村的文化名片—闻捷诗歌馆。通过馆中展陈的历史照片、文学作品、文史资料以及聆听讲解的方式,闻捷诗人一生的足迹、家国情怀以及他对秩序、规则、公平的追求精神鲜活地展现在大家眼前。留学生们表示:《天山牧歌》中“牧人守护羊群”的画面让我们想起家乡部落长老依据习惯法调解纠纷的场景;《非洲的火炬》赞扬了敢于斗争的非洲人民,印证了中非人民源远流长的共同追求法治正义的精神联结。留学生乔纳森高兴地分享自己的参观体会:“诗歌的浪漫与法律的理性,可以碰撞出独特的火花,当诗人用充满温度的诗文来表达不同文明对规则的追求和理解时,法治不再是冰冷的条文,而成了维系共同生活的浪漫契约。”

法治化守护:科技赋能传统乡村技艺的守正与创新

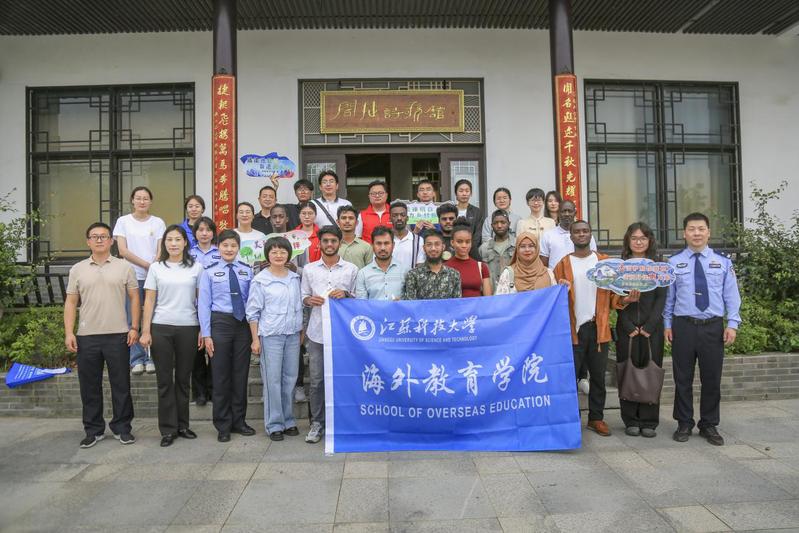

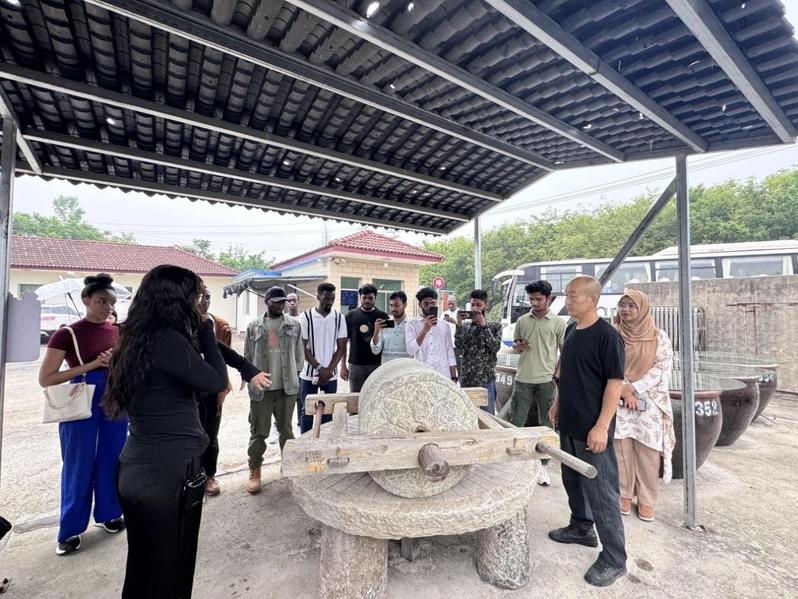

活动中,师生们还参观了丹徒区国家级凤头白鸭保种场及朱方酱油非遗工坊。两种场景的对照,生动呈现了中国乡村振兴中“创新驱动”与“文化根脉”的平衡发展。

在天成农业科技有限公司,留学生们驻足于恒温恒湿的现代化鸭舍前饶有趣味地观赏头顶“凤冠”的凤头白鸭,更被凤头白鸭立体养殖科技赋能生态保护的创新实践深深吸引;在朱方酱油酿造基地,师傅揭开缸盖,展示正在发酵的豆酱,热情介绍酱油酿造步骤,留学生们亲自体验从一粒黄豆到一滴酱油的蜕变过程,更感受到“三伏晒制、九酿沉香”的中国传统酿造工艺守正创新的文化定力。

此次“乡村课堂”不仅为留学生打开了感知立体中国的窗口,更以具象化的乡村振兴实践案例,为讲好中国式现代化故事写下了生动的注脚。

(撰稿:张好琪、董言 初审:张静 二审:张驰 编辑:张静)